ADHDとは、発達障害の一種です。集中力がない(不注意)・落ち着きがない(多動性)・考えずに行動してしまう(衝動性)などの症状を示します。

ADHDは、幼児期に発症することが多い病気です。症状は大人になっても続く場合があるため、学業や人間関係に大きな影響を及ぼす恐れがあります。

ADHDの原因ははっきりわかっていませんが、脳の機能異常によるものではないかと考えられています。脳の機能異常に関係性があると考えられるものには、遺伝や環境があります。

ADHDを治すためには、ADHDの症状・原因・治療について知ることが大切です。このページでは、ADHDを治したい方のために、ADHDの症状・原因・治療について詳しく説明しております。

1.ADHDとは?

ADHDとは、「注意欠陥・多動性障害(ちゅういけっかん・たどうせいしょうがい)」と呼ばれる脳に機能障害が起きる病気です。発達障害の一種で、女性より男性に多い傾向があります。

ADHDとは、「注意欠陥・多動性障害(ちゅういけっかん・たどうせいしょうがい)」と呼ばれる脳に機能障害が起きる病気です。発達障害の一種で、女性より男性に多い傾向があります。

ちいさな子供さんのうちに発症する傾向がありますが、子供さんというものは元来元気に動き回り、大人の言うことをきかないものです。そのため、ADHDとは気づかれずに子供時代を過ごし、大人になってから気づくケースも多いと言われています。

ADHDの症状は、努力不足や怠けからきているものではありません。しかし、暗黙の了解や遠慮などが求められる社会生活の中では「出る杭」のように少し目立つ存在になってしまう恐れがあります。

しかし、ADHDの治療を子供さんの頃から開始すれば、高校生くらいには自分の特性や対処法を理解し、セルフコントロールできるようになると言われています。ご自分の苦手なことを理解し、治療を通じて訓練することで、ストレスのない穏やかな暮らしを手に入れることが可能です。

2.ADHDの症状

ADHDの症状は、不注意(集中力がない)・多動性(落ち着きがない)・衝動性(考えすに行動する)の3つの症状が特徴的です。

ADHDの症状は、不注意(集中力がない)・多動性(落ち着きがない)・衝動性(考えすに行動する)の3つの症状が特徴的です。

これらの症状は、短期間でおさまるものではないため、勉強や人間関係の構築などが困難になる場合があります。しかし、これらの症状を「個性」と捉え、周りの方が認識の仕方を変えることで本人も周りの方も楽になっていきます。

(1)不注意

集中力が続かず、継続的に同じことができません。何かをしていても、他のことに注意が向くとそちらに興味が移ってしまいます。これが、物事をすぐに投げ出してしまっているように見えてしまいます。

(2)多動性

じっとしていることが難しく、絶えず動いてしまいます。イスに座り続けていることができなかったり、絶えず貧乏ゆすりをしたりします。

(3)衝動性

なにか気になることがあれば、考えずに行動してしまいます。気になるものがあると、その先に危険が予想される場合でも体が先に動いてしまいます。思いついたことをそのまま言葉にしてしまい、相手を傷つけたり、空気が読めないと言われたりすることもあります。

3.ADHDの原因

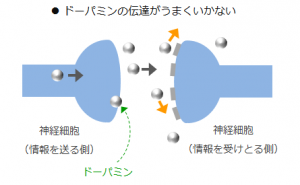

ADHDの原因は、はっきりとはわかっていません。しかし、ADHDの方は脳内の神経伝達物質(ドーパミンやノルアドレナリン)の機能が低下している場合が多いことから、このことがADHDの発症に関係しているのではないかと考えられています。

ADHDの原因は、はっきりとはわかっていません。しかし、ADHDの方は脳内の神経伝達物質(ドーパミンやノルアドレナリン)の機能が低下している場合が多いことから、このことがADHDの発症に関係しているのではないかと考えられています。

脳の機能異常が生じる要因に、以下のようなものが挙げられます。

(1)遺伝的要因

ADHDは、同じ家族の中で発現しやすい病気です。遺伝する確率は約7割と言われていますが、遺伝になんらかの環境要因が加わることで発症率が高まると考えられています。

(2)環境的要因

- 家庭内の環境による影響(タバコ・貧困・ネグレクト・虐待・食事・睡眠など)

- 妊娠~分娩までの影響(感染症・未熟児・脳への障害など)

4.ADHDの治療

ADHDの治療は、病気の根治を目指すというよりADHDでお困りの方が日常生活や社会生活を送りやすい状態を作ることが目的となります。病気の大元を治すことが一番良いのですが、ADHDの場合それがなかなかに難しいのが現状です。そのため、お薬を使ったり、考え方や行動の仕方を変えたりすることで、より暮らしやすい状態を作ります。

(1)薬物治療

ドーパミンやノルアドレナリンの機能低下を改善するお薬を使用します。しかし、ADHDは薬だけで治すことが難しいため、あくまで補助的な役割といえます。児童では、薬物治療より心理療法などの非薬物的治療が優先されます。

(2)非薬物的治療

心理療法や行動療法などでADHDにお困りの方が、自分の症状を自覚して克服する術を身につけられるようなお手伝いをします。

心理療法や行動療法などでADHDにお困りの方が、自分の症状を自覚して克服する術を身につけられるようなお手伝いをします。

- 環境調整:視界から誘惑を減らし、集中しやすい環境を作ります。

- ペアレント・トレーニング:ご家族がお子様への接し方を学びます。

- ソーシャルスキルトレーニング:対人関係を円滑にできる方法を学び、訓練します。

ADHDは、適切なケアが必要な病気です。本人や周囲の方がADHDという病気の特性を理解して向き合うことにより、ADHDの症状が改善する事が多くあります。ADHDは、しっかりと治療をすれば良くなる病気です。どうぞあきらめないでください。

過換気症候群・過呼吸とは、呼吸が早くなり息苦しくなってしまう状態が発作的に起きる病気です。

過換気症候群・過呼吸とは、呼吸が早くなり息苦しくなってしまう状態が発作的に起きる病気です。 過換気症候群・過呼吸の症状は、こころとからだの両方で多彩な症状を示します。

過換気症候群・過呼吸の症状は、こころとからだの両方で多彩な症状を示します。 過換気症候群・過呼吸の原因には、ストレスや不安が関係していると考えられています。呼吸が苦しくなる以外の症状は、発作により息を吐きすぎたことで、血中の二酸化炭素濃度が下がった結果引き起こされます。

過換気症候群・過呼吸の原因には、ストレスや不安が関係していると考えられています。呼吸が苦しくなる以外の症状は、発作により息を吐きすぎたことで、血中の二酸化炭素濃度が下がった結果引き起こされます。 過換気症候群・過呼吸の治療は、発作が起きているときと起きていない時で方法が異なります。

過換気症候群・過呼吸の治療は、発作が起きているときと起きていない時で方法が異なります。 コリン性蕁麻疹とは、蕁麻疹(じんましん)の一種です。蕁麻疹は、何らかの影響で皮膚の一部が赤く盛り上がり(膨疹)、時間が経てば消えていきます。

コリン性蕁麻疹とは、蕁麻疹(じんましん)の一種です。蕁麻疹は、何らかの影響で皮膚の一部が赤く盛り上がり(膨疹)、時間が経てば消えていきます。 コリン性蕁麻疹の症状は、「汗をかいたときに出やすい」という特徴があります。膨疹は多くの場合、30分から1時間ほどで消失します。コリン性蕁麻疹では、かゆみと同時に痛み(稀に激痛)も生じることが多いと言われています。

コリン性蕁麻疹の症状は、「汗をかいたときに出やすい」という特徴があります。膨疹は多くの場合、30分から1時間ほどで消失します。コリン性蕁麻疹では、かゆみと同時に痛み(稀に激痛)も生じることが多いと言われています。 コリン性蕁麻疹の原因は、残念ながらはっきりわかっていません。しかし、コリン性蕁麻疹は運動・入浴・緊張したときなどに症状が出やすいことから、これらに共通する「汗」が強く関係しているのではないかと考えられています。

コリン性蕁麻疹の原因は、残念ながらはっきりわかっていません。しかし、コリン性蕁麻疹は運動・入浴・緊張したときなどに症状が出やすいことから、これらに共通する「汗」が強く関係しているのではないかと考えられています。 コリン性蕁麻疹の治療は、薬物治療が中心となります。ストレスによる精神的緊張が原因と考えられる場合は、ストレスを緩和するために心理療法なども試されます。

コリン性蕁麻疹の治療は、薬物治療が中心となります。ストレスによる精神的緊張が原因と考えられる場合は、ストレスを緩和するために心理療法なども試されます。 ジストニアとは、体のさまざまな場所で異常な筋肉収縮が持続的に起きる病気です。からだが自分の意志とは異なる動きをするため、日常生活にいろいろな不具合が生じてしまいます。

ジストニアとは、体のさまざまな場所で異常な筋肉収縮が持続的に起きる病気です。からだが自分の意志とは異なる動きをするため、日常生活にいろいろな不具合が生じてしまいます。 ジストニアの症状は、筋肉の異常収縮です。症状が全身に現れる場合を「全身性ジストニア」、症状が首・足・手など一部に現れる場合を「局所性ジストニア」と呼びます。

ジストニアの症状は、筋肉の異常収縮です。症状が全身に現れる場合を「全身性ジストニア」、症状が首・足・手など一部に現れる場合を「局所性ジストニア」と呼びます。 ジストニアの原因は、脳にある筋肉の収縮に関する場所が何らかの原因で障害されることによるものと考えられています。症状は筋肉で起きていますが、その原因は脳にあるということです。

ジストニアの原因は、脳にある筋肉の収縮に関する場所が何らかの原因で障害されることによるものと考えられています。症状は筋肉で起きていますが、その原因は脳にあるということです。 ジストニアの治療方法は、残念ながら確立されていません。ジストニアの症状が起きている部位や状態により有効とされる治療法が異なるため、その方にあった治療法が選択されます。

ジストニアの治療方法は、残念ながら確立されていません。ジストニアの症状が起きている部位や状態により有効とされる治療法が異なるため、その方にあった治療法が選択されます。 舌痛症とは舌をはじめとする、口の中の粘膜に痛みが生じる病気です。舌痛症の特徴として、視診や触診ではこれといった異常がみられないのに、舌に痛みや熱さを感じるといった特徴があります。

舌痛症とは舌をはじめとする、口の中の粘膜に痛みが生じる病気です。舌痛症の特徴として、視診や触診ではこれといった異常がみられないのに、舌に痛みや熱さを感じるといった特徴があります。 舌痛症の症状には、以下に挙げられるような症状がみられます。

舌痛症の症状には、以下に挙げられるような症状がみられます。 舌痛症のはっきりとした原因は、残念ですが現在までのところ明らかになっていません。

舌痛症のはっきりとした原因は、残念ですが現在までのところ明らかになっていません。 先ほどもお話ししたように舌痛症は原因がわかっておらず、その症状に対する治療、つまり痛みのケアが主なものになります。

先ほどもお話ししたように舌痛症は原因がわかっておらず、その症状に対する治療、つまり痛みのケアが主なものになります。 仮面うつ病とは、「憂うつな気分」や「意欲低下」、「興味の喪失」などの精神的な症状がほとんど見られず、「頭痛」や「めまい」などをはじめとする身体的症状が前面に見られ、うつ病が覆い隠された状態をいいます。

仮面うつ病とは、「憂うつな気分」や「意欲低下」、「興味の喪失」などの精神的な症状がほとんど見られず、「頭痛」や「めまい」などをはじめとする身体的症状が前面に見られ、うつ病が覆い隠された状態をいいます。 仮面うつ病では、精神症状より身体症状が強く出ますが、その症状は特徴的なものではなく、日常的なものです。仮面うつ病は、以下のような身体症状の訴えが多くなります。

仮面うつ病では、精神症状より身体症状が強く出ますが、その症状は特徴的なものではなく、日常的なものです。仮面うつ病は、以下のような身体症状の訴えが多くなります。 仮面うつ病の本質はうつ病なので、うつ病の原因が仮面うつ病の原因となっています。

仮面うつ病の本質はうつ病なので、うつ病の原因が仮面うつ病の原因となっています。 むずむず脚症候群とは、夕方や夜間に足がむずむずして眠れないと言った症状を引き起こす不快感の訴えが主な病気です。原因はまだよくわかっていませんが、脳の中の神経の伝達物質であるドーパミンが関係しているのではないかと言われています。

むずむず脚症候群とは、夕方や夜間に足がむずむずして眠れないと言った症状を引き起こす不快感の訴えが主な病気です。原因はまだよくわかっていませんが、脳の中の神経の伝達物質であるドーパミンが関係しているのではないかと言われています。 むずむず脚症候群の主な症状は、脚がむずむずする、虫が這っているような感覚がある、足が火照る、熱く感じる・ピリピリする、足が痛い、また冷えるなどです。むずむず脚症候群という名前ですが、症状は足だけではなくてなど体の他の部分にも出現することがあります。

むずむず脚症候群の主な症状は、脚がむずむずする、虫が這っているような感覚がある、足が火照る、熱く感じる・ピリピリする、足が痛い、また冷えるなどです。むずむず脚症候群という名前ですが、症状は足だけではなくてなど体の他の部分にも出現することがあります。 むずむず脚症候群の原因は残念ながら、よくわかっていません。しかし、むずむず脚症候群は、人の脳内にあるドーパミンという物質が関係しているのではないかといわれており、ドーパミンが十分に働かないときにむずむず脚症候群の症状を引き起こすと考えられています。

むずむず脚症候群の原因は残念ながら、よくわかっていません。しかし、むずむず脚症候群は、人の脳内にあるドーパミンという物質が関係しているのではないかといわれており、ドーパミンが十分に働かないときにむずむず脚症候群の症状を引き起こすと考えられています。 むずむず脚症候群の治療には薬物療法や日常生活の見直しなどの対処法があります。

むずむず脚症候群の治療には薬物療法や日常生活の見直しなどの対処法があります。 過敏性腸症候群とは、腸に炎症や腫瘍などの病気がないにも関わらず、2ヶ月以上お腹の違和感や腹痛とともに、便の性状の変化(下痢や便秘など)または回数の変化などが起こることをこう呼んでいます。

過敏性腸症候群とは、腸に炎症や腫瘍などの病気がないにも関わらず、2ヶ月以上お腹の違和感や腹痛とともに、便の性状の変化(下痢や便秘など)または回数の変化などが起こることをこう呼んでいます。 過敏性腸症候群の原因ははっきりとはわかっていませんが、先ほどもお話したようにストレスとの関連が強く、ストレスホルモンが脳の下垂体と呼ばれる部分から分泌されることによって腸が刺激されるのではないかという説が有力です。

過敏性腸症候群の原因ははっきりとはわかっていませんが、先ほどもお話したようにストレスとの関連が強く、ストレスホルモンが脳の下垂体と呼ばれる部分から分泌されることによって腸が刺激されるのではないかという説が有力です。 過敏性腸症候群はその症状から「下痢型」、「便秘型」、「混合型」の3つの種類に分けられます。過敏性腸症候群を治すためには、まずは自分がどのタイプであるのかを知っておくことが重要になります。

過敏性腸症候群はその症状から「下痢型」、「便秘型」、「混合型」の3つの種類に分けられます。過敏性腸症候群を治すためには、まずは自分がどのタイプであるのかを知っておくことが重要になります。 口腔内心身症とは、口の中に異常な感覚や痛みを感じる病気です。しかし、原因は「こころ」にあるとされています。

口腔内心身症とは、口の中に異常な感覚や痛みを感じる病気です。しかし、原因は「こころ」にあるとされています。 口腔内心身症の症状は、主に口の中に現れます。ただ、原因は心理的なものからきているので、その影響が全身に及ぶ場合もあります。

口腔内心身症の症状は、主に口の中に現れます。ただ、原因は心理的なものからきているので、その影響が全身に及ぶ場合もあります。

アスペルガー症候群は、広汎性発達障害に分類される発達障害です。広汎性発達障害には他に自閉症やレット症候群、小児期崩壊性障害などが含まれます。

アスペルガー症候群は、広汎性発達障害に分類される発達障害です。広汎性発達障害には他に自閉症やレット症候群、小児期崩壊性障害などが含まれます。 アスペルガー症候群の症状としては、社会性の障害、コミュニケーション能力の障害、想像力の障害の3つが主となります。

アスペルガー症候群の症状としては、社会性の障害、コミュニケーション能力の障害、想像力の障害の3つが主となります。 アスペルガー症候群の原因は、自閉症などと同じく、原因がはっきりとわかっているわけではありません。

アスペルガー症候群の原因は、自閉症などと同じく、原因がはっきりとわかっているわけではありません。 アスペルガー症候群でお困りの方は、学業に関してもばらつきがあり優秀な人もいれば、全体的に学習が不得手な場合もあります。

アスペルガー症候群でお困りの方は、学業に関してもばらつきがあり優秀な人もいれば、全体的に学習が不得手な場合もあります。 アスペルガー症候群の治療では、自律神経の状態は見落とされがちです。自律神経を安定させることがとても大切です。日常生活によるストレス・疲れ・頑張りすぎなどで自律神経は大きく乱れます。この結果、アスペルガー症候群の症状が強くなります。

アスペルガー症候群の治療では、自律神経の状態は見落とされがちです。自律神経を安定させることがとても大切です。日常生活によるストレス・疲れ・頑張りすぎなどで自律神経は大きく乱れます。この結果、アスペルガー症候群の症状が強くなります。